![]()

インターフェースやLANの規格などで知られる米国電気電子学会(IEEE)が発行する『IEEE

Spectrum』の2004年11月号(IEEE設立40周年記念号)で、世界の技術指導者トップ40名の中の一人として「この先40年間、ITで何が必要か」についてのコメントが紹介されたのが山本教授だ。40名の中にはアーサー・C・クラークといった大御所も含まれている。

インターフェースやLANの規格などで知られる米国電気電子学会(IEEE)が発行する『IEEE

Spectrum』の2004年11月号(IEEE設立40周年記念号)で、世界の技術指導者トップ40名の中の一人として「この先40年間、ITで何が必要か」についてのコメントが紹介されたのが山本教授だ。40名の中にはアーサー・C・クラークといった大御所も含まれている。

北大教授であり、ラジオのパーソナリティであり、エッセイストであり、しかもメディカルイメージラボという会社の取締役も務めるといった多彩な顔をもつ山本教授。「情報メディア環境学研究室」という時代のキーワードを含んだ名称をもつ研究室の研究活動も、「次世代コミュニケーションテクノロジーの創出」をテーマに、新映像表現研究、次世代ネットワーク応用研究、メディアテクノロジー研究と多彩である。

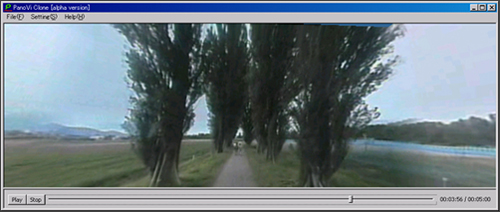

たとえば、新映像表現研究の領域では、2004年秋の台風で北大のポプラ並木が倒れたことがマスコミを賑わしたが、倒れる前の貴重な並木の様子を360度の映像として山本教授のパソコンで見ることができる。全周映像撮影表示システムの研究開発を行っている山本研究室では、90度ごとに配置した4台のカメラを車の運転席上部につけ、北大キャンパス内を撮影。その中に倒れる前のポプラ並木が映されていた。全周映像撮影表示システムは、パノラマ画像を動画として記録・再生することで、横を見たり振り向いたり、見上げたり見下ろしたりと視野が自由自在。

しかも、場面が動くことにより、より臨場感のある映像が可能になった。このシステムは撮影した全周の映像をつなぎ合わせ、任意の視野の映像をつくり出す。この処理を3次元空間上で行うことでシステムの柔軟性を高め、またグラフィックスアクセラレータによる高速演算処理でパフォーマンスを向上させている。

山本教授は「貴重なポプラ並木の様子を3次元映像で復元できるので、デジタルアーカイブとしての価値があります。実は、ポプラが台風で倒れる時の様子も研究室から撮影していたんですよ。これらの映像がポプラ並木の再生に役立ってくれれば、と思っています」と語られる。北大のWebでは、大学構内のすべての道路から全周カメラで撮影した画像を見られるとのこと。

![]()

従来、セルアニメのような映像をつくるときにはアニメーターが手作業で描くため、膨大な手間と時間がかかった。それを解決する方法がノンフォトリアリスティックレンダリングという手法だ。

研究室では土橋助教授らが中心になって3次元CGを利用した「水面の絵画調映像生成」に取り組んでいる。

「映像で重要な背景素材の一つとして刻々と変化する"水面"に注目しました。水の流れや映り込みを考慮した、静止画・動画の絵画調映像が効率的につくれます。雲の絵画調レンダリングにも取り組み、ボリュームデータで与えられる雲を筆のタッチやストロークで表現できるようにしました」と山本教授。

ノンフォトリアリスティックレンダリングの研究では「煙のセル画調レンダリング」にも取り組んでいる。セル画調ならではの、段階的に変化する陰影と輪郭線による表現をつくるレンダリング手法はアニメーション制作への応用が期待されている。

研究室では、「流体解析などのシミュレーションから得られるデータを基に、3次元CGを利用して煙をセル画調にレンダリングする手法です。視点変化なども可能なためアニメーションの表現の幅が広がります。エンジニアの夢はやはり自動生成です。セル画調レンダリングにしろ、絵画調映像にしろ、これまで人間が多大な手間と時間をかけてつくってきたものを画面上で効率よくつくれ、しかもアニメーターや画家といった一人の人間としてのディテールまでのこだわりを明確に画像として反映できるところに魅力があると思います」と技術としてのCGとアートとしてのCGの融合を語られる。

CGに関する研究ではさらに、「映り込みの高速レンダリング」にも取り組んでいる。

これはCGを用いた画像生成において、鏡や車体などに物体が映り込むといった鏡面反射による映り込みを表示することで、より写実的な画像を生成するというもの。これまで鏡面反射による映り込みは複雑なため計算コストが高く、高速化が難しかった。研究室では、高速化してきたグラフィックスハードウェアのテクスチャマッピング手法を用いて、反射分布を考慮した鏡面反射による映り込みを高速にレンダリングする手法を提案している。

また、CGでは、物体の3次元形状を点の集合で表現するポイントモデルと呼ばれる新たな表現形式が用いられているが、研究室では「ポイントモデルの高速表示法」にも取り組んでいる。

![]()

ユニークな研究としては、「映像情報からの文字線抽出法」がある。これは、たとえばテレビ番組などで街の風景を撮った映像情報に写る看板やポスターなどの文字列情報を自動抽出するもので、蓄積された大量の映像情報の中から、自分が目的とする文字情報だけをピックアップするもの。文字の輪郭線を用いた図形的な特徴による文字線抽出を行う。

山本教授は、「無限ともいえるほどの大容量の時代ですが、人間、一生かかっても1ギガバイトの情報を文字としては書けません。情報の中でやはり一番信頼できるのは文字であり、Webに価値があるのも文字があるからといえます。写真などに文字がついていれば、それが検索のキーワードとなって、たとえば自分が好きなアイドルの画像がネット上やテレビの番組上でどこにあるかをすぐに検索できます」と情報洪水の中での有用性を説明された。

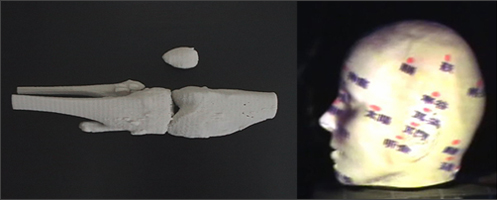

また、山本研究室では医用画像処理の研究も行われている。3次元造形装置を利用して脳や心臓、骨などの医用実体モデルをつくり、その表面にCTやMRIといった医用画像からのテクスチャを投影。モデルのもつ形状情報に実物がもつ視覚的情報を付加することで、よりリアリティがあり、医療教育や手術のシミュレーションなどに役立つ3次元医用実体モデルを実現している。

こうした研究活動の一方で、山本教授は、経済産業省が平成17年度に公募したITクラフトマンシップ事業に採択された「サッポロバレーE.T.プロジェクト」(NPO法人札幌市IT振興普及推進協議会提案)の実行委員長として、空中を自律浮遊する物体(UFO)づくりを通じた若い世代の技術者育成にも力を注がれている。

「人間の究極の目標は"浮く"ということなんです。飛ぶのではなく、浮くという感覚、着陸するのではなく、降りるという感覚ですか・・・。

だからこそ夢があり、チャレンジのしがいがあるんです。」

![]()

次世代の若手に期待するものとして、山本教授は、「研究室の学生には、これからはサスティナブルだ、と伝えています。20世紀で成熟した文化的な生活をこの先どう持続するのか。持続しているときは以前のものを見ていればいい。でも持続しそうもないと思ったら、ブレークスルーが重要です。論理を飛躍させ、0から1のものを生み出さなければなりません。だからこそ、UFOなんです。

次世代の若手に期待するものとして、山本教授は、「研究室の学生には、これからはサスティナブルだ、と伝えています。20世紀で成熟した文化的な生活をこの先どう持続するのか。持続しているときは以前のものを見ていればいい。でも持続しそうもないと思ったら、ブレークスルーが重要です。論理を飛躍させ、0から1のものを生み出さなければなりません。だからこそ、UFOなんです。

たとえば、かつてはCG単体だけでマーケットが大きくなると思われていました。

ところがマーケットが成熟してくると、これからはCGと何かを融合したり組み合わせたりして新しいソリューションを作り出す必要があります。3DCGの制作プロセスもこれまでは作画意図→モデリング技術分野→レンダリング技術分野→出力画像というワンウェイの流れ。ブロードバンド時代は、入力ドメイン技術群→変換ドメイン技術群→出力ドメイン技術群→ブロードバンド経由の情報流通パス→入力ドメイン技術群というループ状になります。こうした状況を理解した上で、どうブレークスルーできるコンセプトを作れるかが理系学生の課題になってくると思います」と新しい視点、新しい発想の重要さを語られた。